我一直都以為這個樂器是小喇叭,直到我問老師說我的喇叭嘴是不是應該換一下的時候,他露出一個微妙的表情,他才糾正我說這個叫號嘴,你手上握的東西叫小號。

2025年2月的時候買了小號。大概四月或五月的時候開始學。一開始想說先買個便宜的,那不如就買個好攜帶的,後來就選了CarolBrass卡羅爾銅管樂器觀光工廠的迷你小號。買了之後當然就開始各種嘗試,然後我開始覺得小號是一個很難自學的樂器,首先他的音色跟嘴巴有直接的關係,換句話說同樣一把樂器你絕對有辦法把他吹得像是嗩吶一樣。再來這個樂器基本上吹不好聽是沒有價值的,如果小號音色吹得不好那不如去吹薩克斯風。但我想起動畫Blue Giant裡面說薩克斯風的練習重點就是要吹出漂亮的音色,所以大概也沒我想的那麼簡單。小號第二個很難學的地方是他運用的嘴巴肌肉基本上平常是用不到的,所以一開始幾乎沒吹幾分鐘就會開始破音,但你不知道這是因為自己對力度的掌控不熟,還是單純吹到沒力了。傳說中Louis Armstrong沉寂了一陣之後要重操舊業時,第一天上台也吹不出聲音,只好硬著頭皮先唱歌,回家又練了一個禮拜才保住飯碗。

號嘴最一開始是迷你小號送的壓克力號嘴,Bach 7C,壓克力的好處是老師比較看得清楚你的嘴型,壞處是很難聽。我記得我一直覺得音高上不去在怪罪器材的時候,我又跟CarolBrass買了1C、3C、5C、7C的鍍銀號嘴,我換了金屬號嘴試吹給老師聽了一下,他就交代我以後不要再把那個塑膠玩具拿出來了。我嘗試了一下不同的號嘴,我覺得音色的差異沒辦法彌補技術上的缺陷,但不同的號嘴確實會感覺有些頻率的音會比較容易,比如果自己覺得1C我比較容易吹好低音。後來去日本的時候買了YAMAHA的Bobby Shew Jazz Mouthpiece,我覺得C5以上的區域變得比較好吹,就一直用這個了。

一開始一直覺得小號吹不動,就是吹一吹就沒力,甚至也不知道自己沒力,就是覺得聲音越吹越容易破音,上網也找不到這個問題怎麼解決,所以有一陣子參考馬拉松的練法,一天拆成5次練,每次3分鐘就好,練三天休一天,慢慢地成長到10次8分鐘,接著改成一口氣練超過十五分鐘,到現在可以到每天都三十分鐘左右沒甚麼問題。這時候我感覺跟體能訓練一樣,要練到有累但是不能累到明天沒辦法練,就跟重量訓練不能練到受傷一樣。

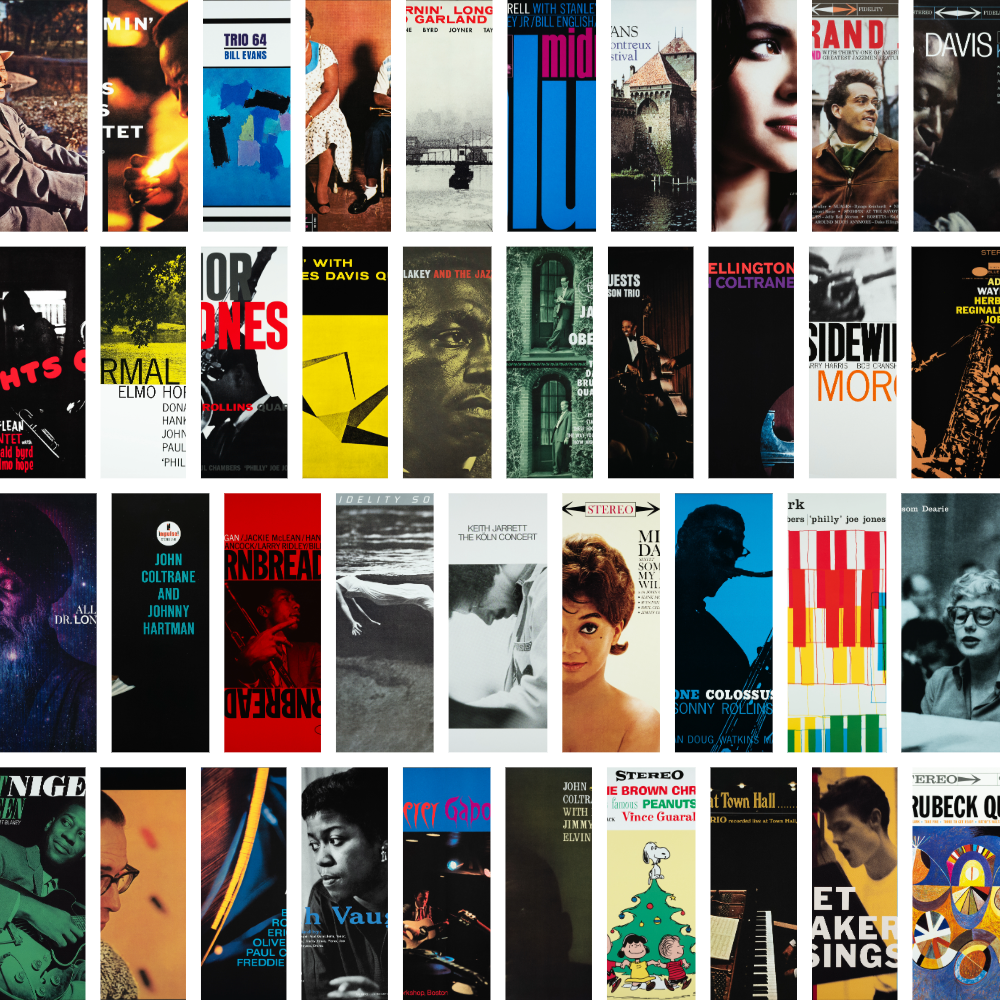

基本上我覺得前期都在亂吹,基本上光是練到吹的時間可以夠長不會破音就不錯了。期間就練練音階、練習本甚麼的,然後慢慢把可以吹到的音域拉到全部,但基本上我覺得都沒有甚麼技巧可言,單純在累積吹的時數,讓嘴巴附近的肌肉成長而已。基本上到這邊八個月就已經過去了,我有一次給老師聽Lee Morgan吹的All the Way(收錄在Candy裡面),我問他要多久可以吹成這樣,他說大概五年吧,我有一種誤上賊船的感覺。

到這個階段小號老師覺得我應該要開始學會使用第一跟第三閥門的調音管了,所以他就建議我換一個普通尺寸的小號,我就選了YAMAHA的Bobby Shew,我自己覺得是一個沒甚麼回饋感的型號,所以要吹甚麼音出來也相對阻力感很低。用到目前沒有甚麼特別不喜歡的地方,我覺得是個可靠的傢伙。至於甚麼音才要拉調音管其實不是一個很固定的答案,通常C4♯跟D4幾乎是一定會拉第三調音管的,第一調音管就比較不一定,我目前傾向是E4、A4、F5、A5會稍微拉一點。

接下來就是要把音吹準,基本上一定要買一個調音器,頻率訂在442Hz比較潮。把音吹準這件事情很重要,因為在調整音高的時候就會發現吹氣量對於音高的影響其實不多,但是嘴唇的張力對音高的影響很劇烈,然後訣竅是要在吹準的同時,盡量找到最省力的方式,避免不必要的出力。一開始學的時候往上吹也用力,跳音也用力,吹到後面沒力了怕沒聲音也用力,然後也沒辦法控制哪裡要用力,一用力就是嘴唇繃緊、號嘴壓緊、狂送氣。這時候音準會越差越多,離共鳴點越來越遠,聲音就越來越乾癟。我不確定是不是因為Bb Trumpet是一個移調樂器的關係,總覺得吹了十分鐘左右音準有時候就會偏掉,而且基本上都是想吹高。在這個階段我覺得有老師是最重要的,因為前期基本上都在亂吹,但這個階段需要有人打醒你說你吹得很難聽。我在Youtube上面看到有個不是吹小號的爵士樂老師在教他的學生用小號吹爵士,基本上就是練即興音階,音階跟節奏對不對是一回事,但顯然沒有人告訴那個學生它的音色很像嗩吶。

等大多數的時候音都可以吹準之後,就可以開始練習點舌,基本上就是音要有斷但是不能斷得很突兀的感覺。接著就可以開始練習Slur,就是連續兩個音之間的音程超過一個半音的時候要盡量吹的滑順,氣不能斷然後音要變過去變得很自然。如果從這個角度來看就會發現大部分的練習本會花很多部分處理這件事,一直在那邊C、D、E、C、D、E、F、D的練習。等到可以很平滑的跳音程之後,就可以再加上點舌。一樣是要想辦法點得好聽,一樣是音要有斷但是不能斷得很突兀的感覺。大概在這裡我覺得非常的困難,首先同樣跳四個半音,有時候會斷掉,有時候不會,再來疲憊的時候還是一樣容易越吹越高,然後點舌也會有點手忙腳亂。所以我有一個推測,就是我對於每個音應該要是甚麼樣子沒有明確的概念,我練習的時候是用練習本練習,裡面的曲子雖然簡單但是依然是一首曲子,裡面就會有很多音階的部分,同時也很難停下來研究每個音怎麼吹再繼續,大部分的情況之下看到Do、Re、Mi應該就會直接吹,實際上靜下來想Re跟Mi的時間很少。所以我決定要換一個方式來練習。首先練習本換掉,改成是隨機生成音符的程式,而且一次只顯示一個音。再來是只練習兩種,Tonguing跟Slur,一開始就各15分鐘就好。Tonguing前要先想好怎麼吹,一吹就要到位。

這個想法來自於學習的三要件,Retrivial、Spaced、Interlaced,教育跟心理因為是很年輕的學科,裡面有很多東西都還會在未來被推翻,比如以前很流行學習風格是視覺還是聽覺型,那個後來幾乎被輾得一蹋糊塗,但這個學習的三要素我是完全不懷疑,因為我很小的時候還在學校念書時就自己發現了,大家都在課本上畫筆記的時候,我只寫在紙上一句話,從那句話我就要背出整個知識點,到最後三年除了國文的課程我可以在十七頁B5的紙上就可以全部複習完。這裡的重點是要剝除前後文,就是說如果你的記憶是要靠打開課本的,那完全不算數,隨便在路邊被攔住就背得出來的才算數。第二個是Spaced,就是一口氣背下來的不算,東西要等想不起來了再重背至少五次才算數,所以忘記是好事情,因為如果忘得很慢就要等很久。最後是Interlaced,就是練習的時候要盡量打亂順序,我以前會把做不熟練的題目標出來,所以最後一個小節可能只有兩三題需要寫,同時我也不會去看章節的標題,隨便翻開就是開始寫,章節都是亂排的,這樣才會訓練腦袋從題目中辨識是甚麼章節的能力,其實也一樣是剝除前後文的概念,只是第一個是回想的時候,這個是練習的時候。

從這個角度來想小號練習本這件事情,就會發現太多的前後文了,光是前後幾個音就會給太多暗示,所以只有第一個音會符合學習三要素的標準,同時練習本都有主題性,所以隨機性也很少。相對來說用程式隨機產生音符就可以避免這些問題,強迫腦袋要在吹之前先想像這個音是甚麼樣子,要怎麼吹,甚麼音來都一視同仁。我認為大多數的人在學習技巧上都停在一開始亂吹的階段,那個時候確實需要大量的暴露,因為在不熟悉的情況下最好的解法通常就是大量鍛鍊,但是當吹出聲音、寫字、講話已經不是訓練目標了之後,學習的技術也需要升級,才能吹對、寫對、說對。接下來就等隨機音符練一段時間後再更新了,我已經先練兩天了,兩天總共練了800個音,初步看起來回頭吹曲子的時候好像好多了。